|

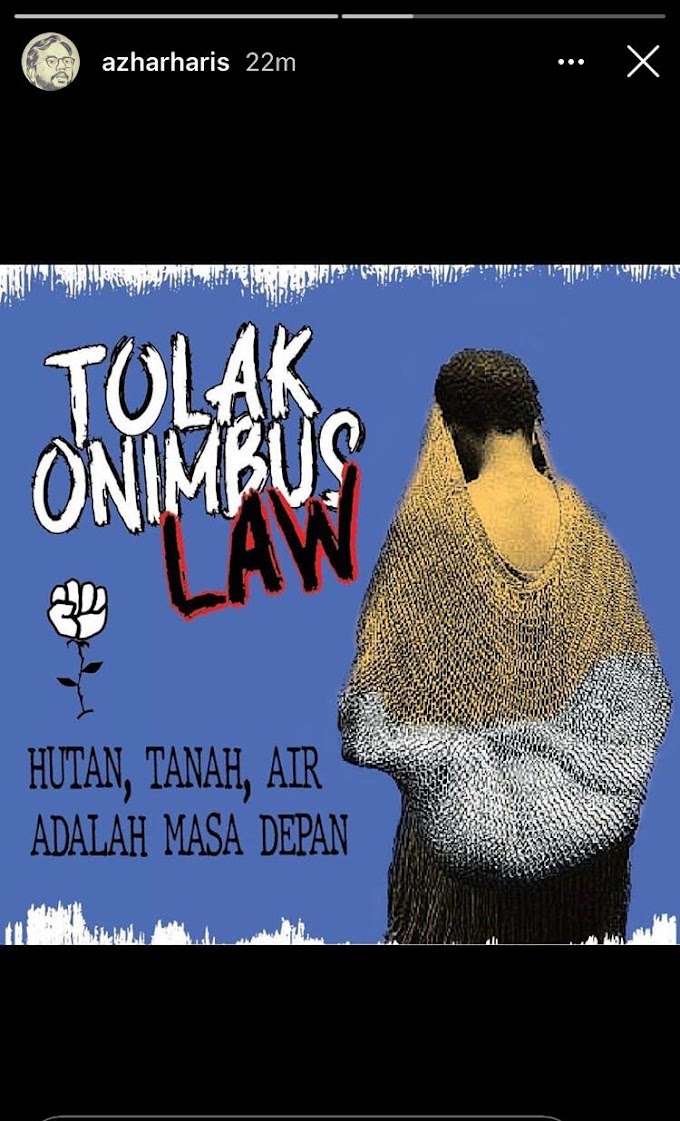

| aktivis anak jalanan makassar tuan eka yeimo |

A. Militerisme dan Kejahatan Kemanusiaan di Papua

Sejak proses aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 “perang” pun digelar melawan bangsa Papua. Gerakan Papua merdeka (OPM) menjadi alasan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang TNI pisah dari POLRI, untuk melancarkan operasi-operasi militer di berbagai wilayah di Papua Barat. Secara garis besar akan digambarkan beberapa peristiwa besar yang telah berakibat terhadap terjadinya ‘Crime Against Humanity in West Papua’:

Ø Periode 1963 – 1969

Masa transisi di mana sesudah kedaulatan Papua Barat, berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962, dilimpahkan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dan persiapan menuju ke apa yang disebut “Act of Free Choice” pada tahun 1969. Pada masa ini pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana ‘Act of Free Choice’ terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ø Periode 1970 – 1984

Perlawanan rakyat Papua yang memprotes hasil ‘Act of Free Choice’ dalam bentuk berdirinya ‘Organisasi Papua Merdeka’ (OPM) menjastifikasi berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: Kasus Biak (1970/1980); Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970/1980). Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.

Ø Periode 1985 – 1995

Operasi militer untuk menumpas OPM terus dilancarkan aparat keamanan, terutama di kawasan pegunungan tengah Papua Barat. Dari semua peristiwa yang terjadi ‘Kasus Timika 1994/1995’ yang melibatkan PT. Freeport Indonesia yang dilaporkan Keuskupan Gereja Katolik Jayapura di mana 16 orang dibunuh, 4 orang hilang dan puluhan lainnya ditahan dan disiksa serta 5 perempuan ditahan dan diperkosa.

Ø Periode 1996 – 1998

Operasi militer menumpas OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menyandera para ilmuwan barat di wilayah Mapnduma, Pegunungan Tengah Papua Barat dalam jangka waktu 1996 – 1998. Menurut ELS-HAM Papua Barat (Mei 1998) Drama penyanderaan ini menjadi alasan bagi pihak militer Indonesia untuk kemudian melanarkan operasi militer baik pada masa penyanderaan, operasi pembebasan sandera dan pasca pembebasan sandera di mana sekitar 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja (Gereja Kemah Injil Indonesia) dibakar musnah.

Ø Periode 1998 – 2000

Sejak tumbangnya Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 berbagai tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua yang melakukan hak kebebasan berekspresi dengan berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang Fajar) di berbagai kota di Papua.

Berbagai ‘Crime Against Humanity in West Papua’ tersebut mempunyai implikasi baik psikologis, social, budaya and ekonomi terhadap diri bangsa Papua. Mereka mengalami Jiwa yang Patah (hilang percaya diri, frustrasi, apatis, mengendapkan dendam dan kebencian yang mendalam terhadap pihak yang membuat mereka menderita). Secara social rakyat terpecah belah dan saling tidak percaya satu sama lain. Suatu kenyataan yang, selain berbagai factor lainnya, juga melatar-belakangi mengapa rakyat Papua dewasa ini menuntut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatun Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

B. Pelanggaran HAM di Era Otsus

Keputusan politik penggabungan Tanah Papua (waktu itu di kenal dengan Nederlands Nieuw Guinea) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963, ternyata masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan Negara terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua secara ekonomi, sosial politik dan budaya masih sangat memprihatinkan. Keadaan ini sangat jauh berbeda dan mencolok dibandingkan dengan keadaan kesejahteraan yang dinikmati oleh sebagian besar saudara-saudaranya di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya secara kasat mata masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hal ini diindikasikan oleh adanya pengingkaran hak kesejahteraan rakyat Papua. Kesemua masalah-masalah kemanusian yang mendasar ini hingga saat ini masih belum ditangani dan diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Hal-hal tersebut diatas sesungguhnya merupakan suatu ironi, karena di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan tegas dinyatakan antara lain bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah: “….melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….” Penduduk Papua dan orang asli Papua yang sesungguhnya mempunyai hak untuk menikmati kesejahteraan sebagaimana termaktup dalam alinea ini.

Keadaan ini mengakibatkan munculnya berbagai sikap dan pernyataan ketidakpuasan yang hampir menyeluruh di Tanah Papua dan diekspresikan dalam berbagai bentuk. Banyak diantara ekspresi-ekspresi tersebut dihadapi dengan cara-cara kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer secara berlebihan.

Pelanggaran HAM tidak jarang menjadi warna penyelenggaraan pembangunan di Papua. Puncaknya adalah semakin banyaknya rakyat Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan diri sendiri.

Dengan bergulirnya reformasi di Indonesia membuka pintu bagi timbulnya berbagai pemikiran baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar bangsa Indonesia. Untuk kasus Papua, wakil-wakil Rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR-RI) menetapkan perlunya memberikan status Otonomi Khusus lepada Provinsi Irian Jaya (Tanah Papua) sebagaimana yang diamanatkan TAP MRP RI No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 Bab IV huruf (g) Point 2. Amanat tersebut kemudain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Dengan demikian jika semua pihak mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus ini secara konsisten dan konsekuen dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya lepada rakyat Papua untuk mewujudkan isi Otonomi Khusus ini, dalam kerangka hukum dan intregritas NKRI, maka sesungguhnya akan banyak masalah dapat diselesaikan. Pemberian kepercayaan kepada rakyat Papua seperti yang dimaksudkan tersebut adalah satu langkah awal yang positif dan signifikan dalam rangka membangun kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi penyelesaian tuntas berbagai permasalahan di Tanah Papua.

Hal lain yang menjadi soal adalah pemahaman Otonomi Khusus bagi Papua haruslah di artikan secara tegas dan jelas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negatif mengenai otonomi dikalangan rakyat Papua. Pengalaman jelek yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang juga memperlakukan Daerah Papua sebagai status Daerah Otonomi, merupakan alasan penting adanya sikap negatif dikalangan rakyat Papua.

Mencermati perkembangan dan dinamika sosial masyarakat di Papua pada dewasa ini, ternyata muncul masalah-masalah baru seiring dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Walaupun semula Undang-Undang Otonomi Khusus dimaksudkan sebagai solusi (pemecahan) atas berbagai masalah di Tanah Papua. Namun demikian ternyata Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sebaliknya justru muncul kebijakan-kebijakan yang saling kontradiktif serta munculnya friksi-friksi baru dikalangan masyarakat Papua sendiri sebagai akibat sikap ambivalensi dan ambiguitas Pemerintah dalam pelaksanaan OTSUS maka telah menimbulkan kesan yang kuat bahwa ternyata pemerintah sendiri tidak mempunyai niat baik (goodwill) dan juga tidak mempunyai kemauan politik (Politicalwill) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua. \

Ø Politik Muka Dua Pemerintah Pusat /Jakarta (Kejahatan Konstitusi)

Indikasi kuat mengenai adanya ketiadaan niat baik/muka dua serta ketiadaan kemauan politik Jakarta dapat dilihat antara lain dari adanya kenyataan sebagai berikut.

1. Lahirnya Provinsi Papua Barat yang tidak melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001( vide Pasal 76).

2. Pengangkatan Anggota DPRP sebanyak 11 orang/Kursi yang berasal dari Orang Asli Papua tidak dilakukan sampai sekarang (vide Pasal 6 dan Pasal 28UU 21/2001 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2010).

3. Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua yang mengabaikan hak-hak orang asli Papua untuk diutamakan dalam rekrutmen jabatan politik tersebut (Pasal 28H UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) huruf f dan Penjelasannya, Pasal 28, Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 71 UU 21/2001 dihubungkan dengan SK MRP Nomor 14/MRP/2009).

4. Peraturan pelaksanaan UU 21/2001 dalam bentuk Perdasus/Perdasi yang belum disahkan sampai sekarang (vide Pasal 75 UU 21/2001) dan dalam pembentukannya mengabaikan prinsip transparasi, partisipatif dan akuntabilitas.

5. Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (vide Pasal 76).

6. Pembentukan Daerah Otonom baru oleh Pemerintah Pusat yakni pembentukan Provinsi Papua dalam hal ini Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagai dasar pembentukan Daerah Otonom baru tersebut meskipun UU 45/1999 sudah tidak berlaku lagi karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 1/2004.

7. Dikeluarkannya RUU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Provinsi Papua Barat Daya.

8. Pembentukan provinsi baru di Tanah Papua yang tidak sesuai dengan UU/21/2001.

Daftar diatas adalah gambaran sepintas tentang permasalahan-permasalahan yang sekaligus merupakan fenomena social di Tanah Papua dengan kekinian perkembangan social-politiknya, yang perlu disikapi secara kritis dan bijaksana sehingga tidak berkembang menjadi masalah krusial yang kemudian menjelma menjadi konflik sosial terbuka baik secara vertical maupun secara horizontal. Betapapun juga berbagai masalah sosial yang terjadi di Tanah Papua harus ditangani dan diselesaikan secara baik dan bertanggung jawab serta secara bermartabat dan berperikemanusiaan.

Harus dicatat bahwa dalam menanggapi kenyataan sebagiamana diutarakan diatas masyarakat Papua dalam hal ini masyarakat sipil Papua mencoba melakukan berbagai pendekatan dalam rangka mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam era pelaksanaan Otsus di Papua. Alternative solusi yang dilakukan antara lain dalam bentuk kegiatan ilmiah tapi juga dalam bentuk lain berupa penyampaian aspirasi secara damai kepada instansi atau lembaga penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua. Penyampaian aspirasi damai dari masyarakat tersebut dalam beberapa waktu terakhir ini demikian intens dan hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pernyataan aspirasi yang berlangsung sejak tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2010 yang lalu baik yang berlangsung di DPRP dan kantor Gubernur Provinsi Papua tetapi juga tidak terkecuali aksi damai yang dilakukan di kantor MRP,dilanjutkan dengan penyenggelan kantor MRP oleh masyarakat sipil Papua.

Ø Pendekatan Militer

Sekalipun Papua telah menjadi Otonomi Khusus selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun realitas yang dialami oleh masyarakat asli Papua, tidak mengalami perubahan signifikan justru sebaliknya masyarakat sipil Papua masih terus menjadi korban aparat kemanan (TNI dan POLRI). Sebagai contoh kasus: Pembunuhan dan penculikan Bpk. Theys Hiyo Eluay, 10 November 2001 dan penghilangan sopirnya, Aristoles Masoka yang terjadi setelah sebulan diberlakukannya UU Otsus. Berbagai bentuk kekerasan.

Ø Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat Papua

1. Bidang Kesehatan

“Keadaan Kesehatan Ibu dan Anak kurun waktu 2001-200 9 . Walaupun penerapan Otonomi Khusus telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun, persoalan kesehatan di Papua masih menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan hasil survey kematian ibu pada tahun 2001 ditemukan sebanyak 64.471 bayi yang seharusnya hidup di Papua. Namun demikian, hanya 51.460 bayi yang hidup dan 7.150 bayi meninggal. Angka kematian bayi 122 per 1000 kelahiran hidup. Sebanyak 47.709 balita yang hidup terdapat 3.751 balita yang meninggal. Angka kematian balita yakni 64/1000 kelahiran hidup. (Hasil Survey FOKER LSM Papua tentang keadaan kesehatan di Papua, 2005).

Dari sisi pengalokasian anggaran Kesehatan yang tertuang dalam dokumen APBD propinsi Papua selama 9 (sembilan) tahun selalu menggambarkan ketidakadilan dan justru menyalahi aturan. Katakanlah hasil Anlisis APBD Provinsi Papua, untuk Anggaran sektor kesehatan tahun 2009 sebesar Rp. 295,29 miliar (5,74 % dari APBD atau 11,31 % dari dana otsus). Dari sisi persentasi, belum memenuhi amanat UU Otsus dimana sektor kesehatan menjadi prioritas untuk didanai dengan dana otsus. Nilai ini juga belum sesuai dengan standar WHO (World Health Organization), yamg nenetapkan anggaran kesehatan 15 % dari APBD. Dari total anggaran kesehatan 2009 tersebut, dialokasikan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan aparatur/PNS) sebesar Rp. 108,26 miliar (36,66 %). Untuk belanja langsung (publik) sebesar Rp. 187,03 miliar (63,34 %).

Sebagai contoh kasus, 1). Wabah kolera yang terjadi di Moanemani Kabupaten Dogiyai, laporan hasil Survey Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menunjukkan sebanyak 173 orang meninggal, hanya terjadi dalam jangka waktu bulan April hingga Juli 2008. 2). Kasus Kelaparan di Kabupaten Yahukimo, 2009; laporan yang menewaskan 90-an. Itupun respon dari pemerintah daerah sangat lamban, padahal laporan dari kasus tersebut telah dilontarkan oleh Yapesmi (Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bergerak dan fokus pada isu pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat. Lembaga ini merupakan anggota FOKER LSM Papua)

2. Bidang pendidikan,

Hasil analisis ICS, tentang APBD Provinsi Papua tahun 2009 menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan provinsi Papua tahun 2009 sebesar Rp 242,06 miliar. Jumlah ini serata dengan 4,71 % dari APBD atau 9,28 % dari dana otsus. Jika menggunakan ketentuan UUD 1945, UU No. 20/2003, dan PP No. 48/2008 yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD, anggaran pendidikan Papua tahun 2009 ini seharusnya minimal sebesar Rp 1,03 triliun. Apabila menggunakan Perda No. 5/2006 dengan ketentuan 30 % dari dana otsus, anggaran pendidikan Papua pada APBD 2009 paling sedikit sebesar Rp 782,94 miliar. Hal ini sama dengan dokumen APBD tahun-tahun sebelumnya.

APBD Provinsi Papua 2009 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan anggaran belanja langsung (publik) juga tidak efektif. Orientasi anggaran tidak diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi publik. Hasil identifikasi dan perhitungan terhadap pos anggaran belanja langsung bidang pendidikan tahun 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 203,45 miliar, ternyata sebagian besar (Rp 124,29 miliar atau 61,09 %) dipakai untuk belanja pegawai (honorarium pegawai tidak tetap, honorarium panitia pelaksana kegiatan baik dari pegawai negeri maupun pegawai tidak tetap, honorarium instruktur/narasumber, dll). Porsi belanja barang dan jasa berupa pengadaan alat tulis kantor, biaya cetak/penggandaan, biaya perjalanan dinas, dan biaya makan minum pegawai juga cukup menguras alokasi anggaran publik, yakni mencapai Rp 47,64 miliar atau 23,42 %. Dengan demikian, anggaran pendidikan untuk public sebagian besar (Rp 171,93 miliar atau 84,51 %) habis digunakan untuk biaya administrasi dan kebutuhan-kebutuhan konsumtif aparat dinas pendidikan.

3. Bidang ekonomi

Masyarakat asli Papua masih terus bergumul dengan persoalan kemiskinan, miskin di atas tanah yang mengahasilkan devisa besar bagi pendapatan nasional Negara Indonesia. Kemiskinan di Papua 480.578 rumah tangga di Papua, 81,52% merupakan rumah tangga miskin atau kurang lebih 391.767 rumah tangga miskin atau miskin absolut. (Pengalaman orang Papua pribumi menunjukkan, investor di Papua selama ini tidak membawa kesejahteraan bagi orang pribumi. Orang Papua telah mengalami sendiri bersama PT Freeport.

Mereka melihat, setelah hutan ulayatnya ditebang atau wilayahnya dijadikan areal tambang, masyarkat tetap miskin. Menurut Badan Pusat Statistik Privinsi Papua 2006, sejumbalah 486. 857 dari 604.922 rumah tangga di Papua atau 80 persen berada dalam kondisi miskin dan miskin absolut Espedisi Kompas, 2007: 112). Dampaknya dapat terlihat pada rendahnya angka Indeks Pertumbuhan Manusia Papua yang secara nasional berada di lapisan terbawah dari provinsi lain di Indonesia, berkisar dari 55,5 hingga 63,8 tahun usia harapan hidup (HDI UNDP report on Indonesia, 2007). Tingkat perPerkembangan kegiatan ekonomi di daerah perkotaan di Papua dalam wujud menjamurnya pembangunan ruko-ruko, mall dan hotel, tidak dapat menjadi ukuran kemajuan Papua karena hanya dimiliki segelintir atau mayoritas warga pendatang. Warga Papua kebanyakan semakin terhempas ke pinggiran, semisal Mama-Mama Pedagang Asli Papua yang tetap duduk berjualan di atas aspal dan tanah berbecek. Derasnya arus migran ke Papua untuk mencari hidup, membuat orang Papua tambah terpuruk dan tidak mampu bersaing merebut kesempatan ekonomi yang tersedia.

4. Ekspolitasi Sumber Daya Alam

Selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, pemerintah memberikan ijin eksploitasi SDA termasuk pertambangan, logging, perkebunan skala besar, perikanan, minyak dan gas. Pemerintah, mengejar peningkatan Devisa negara atau PAD tetapi , gagal melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Otsus yang seharusnya hadir menjadi alat untuk penyelesaian masalah hak-hak dasar orang asli Papua dalam pengelolaan sumberdayaan alam, ternyata justru sebaliknya tidak dapat dijadikan alat politik orang Papua untuk menata kembali pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat adat Papua tetapi berorientasi modal besar dan pemerintah menggunakan alat negara (TNI dan POLRI) untuk mengamankan seluruh proses investasi ini.

4. Ekspolitasi Sumber Daya Alam

Selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, pemerintah memberikan ijin eksploitasi SDA termasuk pertambangan, logging, perkebunan skala besar, perikanan, minyak dan gas. Pemerintah, mengejar peningkatan Devisa negara atau PAD tetapi , gagal melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Otsus yang seharusnya hadir menjadi alat untuk penyelesaian masalah hak-hak dasar orang asli Papua dalam pengelolaan sumberdayaan alam, ternyata justru sebaliknya tidak dapat dijadikan alat politik orang Papua untuk menata kembali pengelolaan SDA yang berbasis masyarakat adat Papua tetapi berorientasi modal besar dan pemerintah menggunakan alat negara (TNI dan POLRI) untuk mengamankan seluruh proses investasi ini.

Sembilan juta haktar hutan alam (primer) telah diidentifikasi oleh pemerintah (baik provinsi dan pusat) untuk dikonversi menjadi perkebunan skala besar termasuk perkebunan kelapa sawit, HTI. Selain itu mega project nasional yang dikembangkan didaerah Merauke. Proyek ini disebut MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Proyek ini telah mengkapling 1,2 juta hektar wilayah masyarakat adat disana. Untuk kepentingan proyek ini maka 32 perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk bergabung, dan 6 perusahaan telah mendapat ijin dari pemerintah pusat. dari 6 perusahaan satu diantaranya telah beroperasi dibidang HTI yaitu MEDCO.

5. Marjinalisasi dan Diskriminasi

Pasal 38 ayat 1 UU no 21 Tahun 2001 “Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.” Dua pernyataan yang bertolak belakang dimana pada point h diatas memberikan kesempatan kepada Penduduk asli Papua, pada point perekonomian pasal 38 ayat1 kepada seruluh rakyat Papua tanpa batasan apakah penduduk asli Papua atau bukan. Terlebih lagi pada pasal 38 ayat 2 “Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsipprinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.”

Kalimat yang muncul menghormati hak-hak adat, setelah dihormati apa tindak lanjutnya, apakah masyarakat adat hanya butuh penghormatan, apakah masyarakat adat makan penghormatan?, kalimat selanjutnya memberikan kepastian hokum kepada pengusaha, lalu dimana kepastian hukum bagi masyarakat adat pemilik sumber daya alam sebagai titipan leluhur ? apa diabaikan? Atau dianggap hilang? Kalimat selanjutnya prinsip-prinsip pelestarian lingkungan ditetapkan dalam perdasus, masyarakat pemilik ulayat adat hanya dihormati lalu hartanya diambil tanpa imbalan seperti pencuri lalu pergi meninggalkan pemilik yang bingung karena hartanya hilang didepan matanya dan lebih tragis lagi ia mengetahui siapa yang mengambil hartanya.

Hal yang sama dirumuskan kembali pada pasal 42 hingga pasal 44 dimana penekatan hanya pada menghormati hak-hak adat sedangkan tanah sebagai modal dasar investasi masyarakat adat tidak disinggung sama sekali, dan masyarakat adat (masyarakat asli Papua) hanya diakui kepemilikan tanah, tanpa ada usaha pemerintah merubah hak atas tanah menjadi modal investasi awal dalam bentuk kepemilikan saham atas modal tanah, bila ada pembangunan atau dalam bentuk investasi lain diulayat masyarakat adat (masyarakat asli Papua). Coba kita renungkan bunyi Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 5 “Hukum Agraria yang berlaku atas, bumi, air dan ruang angkasa ialah HukumAdat”,,,,,,,,,,,,,”

Dalam hokum negara tanah dan sebagainya mutlak milik adat jika masih ada masyararakat adatnya, lalu bagaimana pemerintah merubah menjadi suatu nilai yang member dampak kepada kesejahteraan rakyatnya tanpa menjual melainkan tetap menjadi modal investasi turun-temurun dari masyarakat adat dimanapun berada di bumi Papua ini.

Dari sisi Dana Beredar di Provinsi Papua, tidak mencapai 5 % (lima persen), dan sebanyak 95 % dana Daerah yang tercantum dalam APBD Provinsi Papua dibelanjakan diluar Papua. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Papua hanya mampu menahan dana APBD untuk tetap digunakan di Papua kurang dari lima persen. Hal ini terlihat dengan berkembangnya sector perdagangan di berbagai Kabupaten di Provinsi Papua sedangkan sector industry tidak berkembang, dimana suatu daerah dapat dikatakan sedang dalam proses pengembangan sector industry bila persentase sumbangan sector industry antara 10 – 20 persen, sedangkan di Papua belum sampai 3 persen, penumpukan sector ekonomi tanpa tambang di Papua terjadi pada sector Pertanian, namum hasil pertanian ini hanya untuk

konsumsi sendiri dan tidak ada berubahan nilai, hal lanya dengan sector perdagangan di Papua tumbuh berkembang bukan karena hasil pertanian di Papua yang di ekspor keluar melainkan hasil industry daerah lain yang masuk ke Papua.

APBD Provinsi Papua sesuai pasal 34 ayat 1 UU 21 Tahun 2001 “Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi: a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; b. dana perimbangan; c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus; d. pinjaman Daerah; dan e. lain-lain penerimaan yang sah . Dari sumber penerimaan daerah yang betul-betul merupakan keringat (dengan bersusah payah dan berkeringat kau mencari nafkahmu) masyarakat di Papua yaitu pendapatan asli daerah(point a diatas) tak lebih dari 5 (lima) persen, penerimaan dari pemerintah pusat (point b,c,d,e) diatas 95 persen. Lalu untuk pengeluaran daerah berupa Belanja Aparatur dan Belanja Publik dimana belanja Aparatur sebesar 80 persen dan belanja publik sebesar 20 persen, maka total APBD daerah digunakan oleh Aparatur, sehingga masyarakat hanya menikmati 20 persen itupun belum dikurangi keuntungan perusahan dan upah gaji untuk pekerja serta dana untuk pimpro dan benpro, jadi dapat dipastikan bahwa uang yang sampai ke masyarakat lewat APBD hanya 5 -10 persen saja. Kemampuan kita menghasilkan kurang namum kebiasaan kita menghabiskan anggaran daerah tanpa tujuan lebih banyak.

UU 21 tahun 2001 Pasal 56 ayat 3 Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, pasal 59 ayat 3” Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.”

Dari kedua bunyi pasal menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan di Papua tidak akan gratis atau bebas biaya SPP dan Kesehatan, namum pungutan lain tetap saja akan dilakukan pihak sekolah dan Rumah sakit atau sejenisnya, karena ketika kita melakukan pelayanan bebas biaya baik biaya pendidikan maupun kesehatan bunyi pasal pada undang-undang ini harus diamandemen jika tidak maka kita menyalahi kesepakatan otonomisasi khusus, diakhir tahun 2008 Pemda Provinsi Papua mencanangkan bahwa “ biaya Pendidikan atau SPP SD dan SMP tahun 2009 akan dihapuskan atau bebas biaya, ini merupakan pernyataan yang keliru dan tidak tidak bertanggung jawab dan sengaja membohongi public, karena Pemda Provinsi Papua tidak cakap memperhatikan kemampuan daerah, sederhananya dalam penyediaan APBD setiap tahunnya dimana Dana APBD selalu diluncurkan ditengah tahun kalau tidak Juli, agustus malah hingga desember baru dana APBD dicairkan lalu bagaimana nasib pendidikan selama setahun atau 6 (enam) bulan awal sebelum dana APBD dicairkan, apakah sekolah tidak beroperasi atau kegiatan belajar mengajar menunggu sampai dana dicairkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, karena dari mana dana operasional pendidikan, darimana honor guru bantu atau tenaga honorer dan lain-lainya, apakah dunia pendidikan harus menunggu sampai dana daerah dicairkan?.

salam revolusi ,kita harus akhiri

salam revolusi ,kita harus akhiri

warta :tuan andi ekapia yeimo

editor : maipaiwiyai degei

SELAMAT KOMENTAR